徐冰

徐冰

徐冰1955年出生于重庆,1981年毕业于中央美术学院并留校任教。 1990年移居美国纽约,2007年回国,现工作生活于北京和纽约。代表作品:《天书》、《地书》、《英文方块字》等。

2020年春节前,艺术家徐冰来到美国,在芝加哥斯玛特艺术博物馆举办展览。没想到,他一待就是半年,甚至更久。 20世纪90年代初期,他从北京前往纽约。 20年来,他一直往返于中美两国之间,从两国文化的土壤中汲取养分和灵感。全球化的快速发展,让这一代优秀的中国艺术家活跃在世界舞台,也让中国艺术圈进入了前所未有的国际化、市场化浪潮。现在,一切又变了。饱受不可抗力因素影响的世界正在重新树立各种障碍和边界,试图在混乱中建立新秩序,但没有人知道这个过程会持续多久。

徐冰在纽约的工作室原是一百年前颇受欢迎的意大利面包店,内部至今还保留着半地下砖石空间和烤炉的“遗迹”。在这段不能出门的日子里,徐冰把自己奉献给了充满烟火气的生活。他甚至做了一个小篮子,这样他就可以把它带给从大学来到纽约的女儿和侄女,而不必爬三楼。将餐食送回;领取快递时佩戴口罩和手套;认真打扫房子,做家务,整理小院子。采访开始前半小时,他到顶楼观看街上的游行。整个美国的大街小巷似乎都陷入了激烈的喧嚣之中,但身为“演示者”和“旁观者”的徐冰,在这些喧嚣声中依然在思考着自己的人生艺术。

01

它既是病毒,又是良药

用徐冰的话说,他现在每天都处于一种制作版画的状态,“极其认真”地做着“过去我们从来不认为值得这么认真做”的事情。他从来没有花这么多时间在家务上。 “这个时候我对自己感到很奇怪,因为我不知道我是否还是我。事实上,我开始觉得艺术是无力的、无用的。”徐冰说道。他并不是唯一有这种感觉的人。从疫情开始到现在,我们采访的很多艺术家都表达了这样的感受,甚至带着巨大的无力感和迷茫感。与此同时,一些人开始强调艺术的重要性。治愈力,但徐冰并不认同“片面治愈力”。他认为,“似乎很难将艺术直接与疫情挂钩,或者谈论它在面对这个事情时的作用,因为事实上,艺术的功能分为很多层次。”

《木·林·森林计划》,2008,媒介:混合媒体/学生绘画、大型风景画、电脑(网站)、课本等,地点:美国肯尼亚,©徐冰工作室

该项目由圣地亚哥当代艺术博物馆、加州大学伯克利艺术博物馆太平洋电影资料馆和国际资源保护组织Rare共同策划。该项目邀请八位艺术家深入联合国指定的八个世界文化遗产地,用艺术提高当地民众的环保意识。

我们经常反思什么是艺术。经过长时间的沉淀,人们已经把艺术放在了越来越高的位置。然而,在当前“异常”的世界秩序中——呼吸危机和谣言蔓延,人们逐渐失去了判断的支点——人们越来越不清楚当代艺术是什么。这段时间,徐冰忙着做他自己说的“各种不值得做的事情”,但他的脑海里却从未停止过思考这个问题。他发现,“事实上,当代艺术的作用有点像新型冠状病毒。这类当代艺术并没有在过去的文化序列中进行排序,其基因链根本不清晰。这就像人类的一种文化。一种未知的病毒被扔进了生态系统。这个时候艺术领域就需要确定这个东西是什么,从中梳理出新的概念,产生新的知识。这就是我的工作所追求的。”

《天书》,1987-1991,材料:混合媒介装置/活字印刷书籍和卷轴,部分汉字再现的“假汉字”,©徐冰工作室

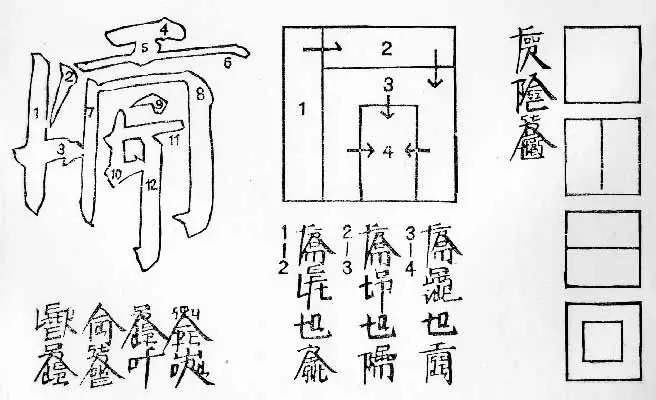

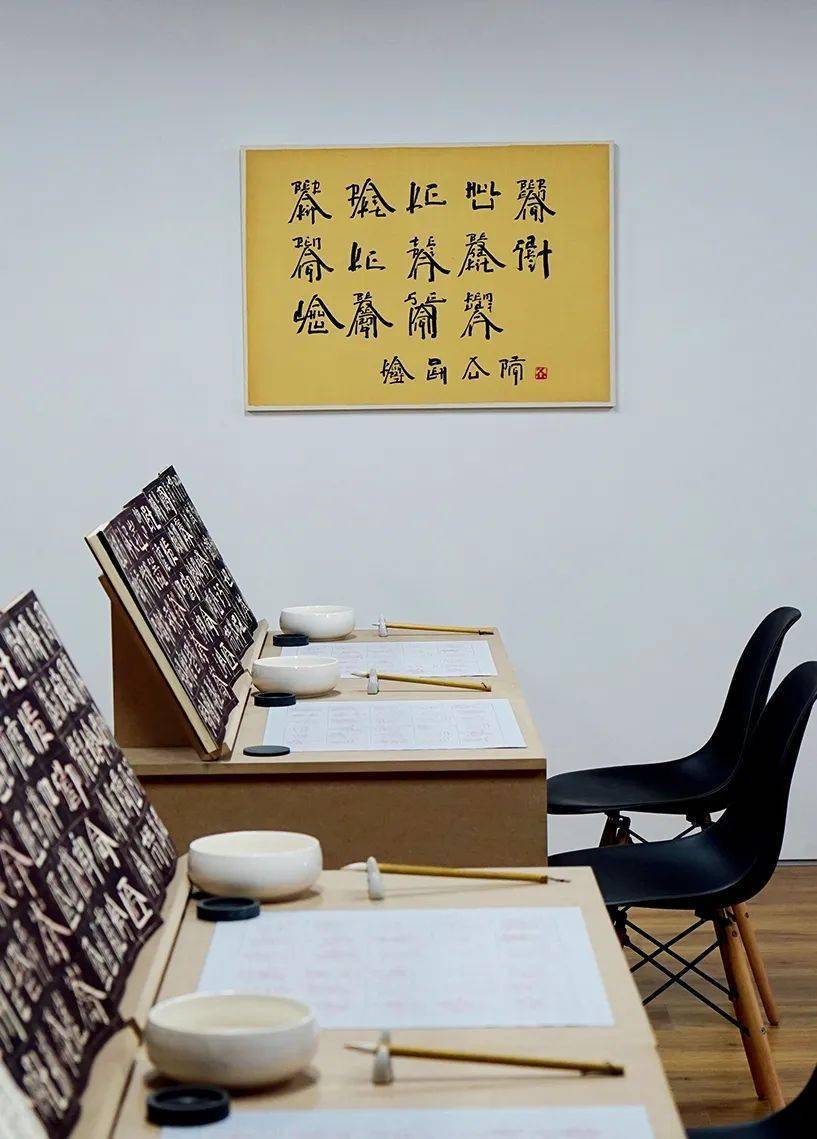

《英文方书法入门》教材内容,1994年,©徐冰工作室

《地书》,2003年至今,©徐冰工作室

艺术家对时代敏感,这使得他们能够改变旧有的方法论。同时,艺术家也是有思想的人,善于将思想转化为艺术表现语言。这是重要的部分。因此,在徐冰看来,必须用一种有效的艺术语汇来表达自己的态度。过去使用过的语言已经不值得使用了。从20世纪80年代后期无人读懂的《天书》,到20世纪90年代融汇东西方特色的《地书》,再到充满了“地书”痕迹的《地书》。新的时代,可以被大家理解……徐冰就像“新病毒”一样,总是挑战艺术界旧有的“免疫系统”,带来新的影响。

《加泰罗尼亚方块书法:El bon poble》,材料:宣纸、墨水,尺寸:68.3x274cm,©徐冰工作室

但艺术本身对他来说就是一剂良药。 “这种治愈效果,并不是指向外界,而是完全指向自己的内心。”他说,“在人生最关键的时刻,最无助的时候,艺术总会出现,有时可以说是救命稻草。它确实永远与你站在一起,是最值得信赖的。”这种信任不是对艺术品的信任,而是对艺术品诚实的信任,正如我们所说,文字如人,文字如人,“艺术比任何东西都诚实。”即使艺术家本人不诚实,他的作品也会诚实地记录他的不诚实。”徐冰说。

徐冰·凤凰——世界的未来,2008-2015,第56届威尼斯双年展主题展,阿森纳造船厂,威尼斯,意大利,2015 © 徐冰工作室

在他的广义上,艺术包括各种表现形式,包括文学、音乐、绘画等。无论外在结果如何,好的艺术既是病毒,也是良药。

02

全球化浪潮下的中国艺术

“现在世界真的非常悲伤。”徐冰叹了口气。

1979年明星画展

不得不承认,当代艺术在某种程度上是随着全球化的发展而不断得到提升和放大的。四十年前,当星星画展在围墙内悄然“启动”时,很少有中国人知道什么是当代艺术。但现在国际画廊、私人美术馆、几大艺博会、北京上海各个城市都有。双年展将当代艺术变成了一种不得不追随的时尚。近20年来,中国艺术界完成了与国际市场体系的接轨。徐冰和他的同时代人是这波中国当代艺术浪潮的引领者。他们将中国艺术带向世界,同时从世界的角度反思中国。

《艺术为民》,1999,美国纽约现代艺术博物馆,©徐冰工作室

如今,依赖全球化推动的当代艺术受到了前所未有的影响。 “疫情刚开始的时候,我和朋友们讨论‘什么是艺术?’但说实话,当时我就意识到,别说艺术了,包括我们的生活、工作方式,整个世界的秩序都会受到影响。当世界就像一个不受控制、无坐标、无序旋转的魔方,而艺术只是其中的一个小方块时,徐冰作为一位国际艺术家反思了全球化的局限性及其盲点。“中国艺术确实发生了巨大的变化。从文革之前的早期社会主义,终于发生了这么大的变化。但我们实际上发现里面有很多盲点需要调整。”徐冰说。那么这个“调整”的东西到底是什么?“一定是原来的全球艺术体系里没有的东西。”作为一位在国际上工作的中国背景的艺术家,徐冰认为,“非常重要的是我们这一代人特殊经历中积累的东方哲学智慧和早期智慧,以及社会主义实验和对冲经验的积累和教训。西方文明作为复杂的基因,这个东西隐藏在你的身体里,最终会出来面对世界结构和时代变化的新问题,事实上它是有效的。”

《英文广场书法课堂》,2019 Nusantara当代艺术博物馆,雅加达,印度尼西亚,©徐冰工作室

东方哲学智慧在徐冰这一代人的成长过程中实际上已经被撕裂了。当他十几岁的时候,他在一个“非常实验性的社会教室”里。对于某种乌托邦式的理想主义,他既无法追寻过去的传统文化,也不知道该往何处去。因此,徐冰后来觉得中国的传统智慧实际上是一种“良药”,但好在正如他所说,“中国的文明和文化有一个特点,就是通过戒律和戒律以一种非常微妙的方式传承下来。”它在经历了这么多灾难之后仍然存在。当然,这些特征也造成了一个种族的某些弱点。”

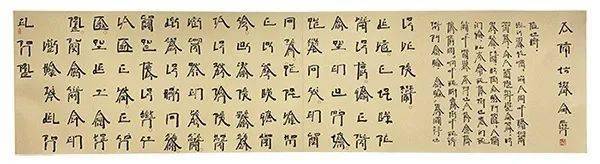

徐冰,《天书》,1987-1991。 UCCA尤伦斯当代艺术中心,中国北京,2018。©徐冰工作室

2018年,UCCA当代艺术中心全面改造后推出了“徐冰:思想与方法”展览。展览试图全面梳理他从20世纪70年代至今的创作历程。回顾展出的60余件作品,它们既前沿又始终带有汉字和文明的痕迹。言行的文化氛围,是徐冰获得中华文明宝贵部分的真正源泉。他在作品中掌握了一个“尺度”,什么时候色彩应该更加锐利,什么时候色彩应该更加平静。最终决定这些“尺度”的,其实是艺术家身体深处的文化基因。

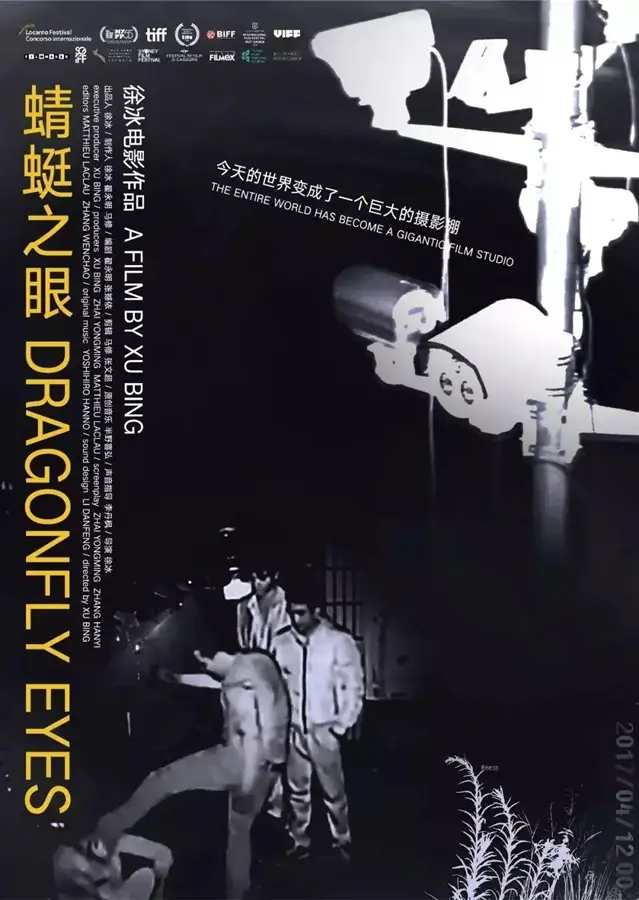

2017年,视频、公共直播网站下载的监控视频素材,81’,©徐冰工作室

如果我们从起点回顾徐冰的重要作品,我们会发现其中隐藏着一些东西:他非常努力、认真地呈现一个巨大的表面事实,但这个事实的本质是虚幻的、不存在的,无论怎样。无论是创造了语言系统的《天书》《英文方块字》,还是延续至今的《幕后故事》《凤凰》等作品,以及电影《蜻蜓之眼》,他们都使用这个核心方法。

03

艺术是命中注定的

在纽约布鲁克林工作室的六个月里,徐冰除了思考艺术问题外,还重读了一些年轻时的经典文学作品,如巴尔扎克、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等。等待。对于19世纪的人们来说,小说是最受欢迎的娱乐活动。作者就像当今的流行名人一样。晚饭后,一家人或一群朋友会围着火开始看小说。徐冰发现,虽然时代变了,但这些伟大的作家仍然伟大,“就在于他们揭示了人类最自然的部分,也可以说是‘原形’,让你了解人类文明的变迁和人类本性的邪恶。”还有更多可供反思的参考。”

《桃花背后的故事》,2019,努桑塔拉现当代艺术博物馆,雅加达,印度尼西亚,©徐冰工作室

无论是小说中的人物,还是现实中的自己,徐冰总觉得人其实很被动,很可怜。没有人能够逃避自己所生活的现实。伟大的时代往往像泥石流一样,带着滚滚滚滚的红尘一路落下。 “人无法逆流而上,只能在裂缝、岩石间自救。”徐冰说道。因此,在他看来,一个人的艺术不是自己规划的,而是命中注定的。 “一个人的作品的思考虽然来自于社会场景,但艺术家最终完成的却是一个只属于你的封闭的圈子。过去和后来的作品互相发现、互相注释,这就是艺术的核心部分。”

被这种宿命感包围着,我们问徐冰是否经历过“高光时刻”。面对如此多的成就,他回答说:“我从来没有觉得自己是一个亮点。”当然,他也承认,在宣布自己获胜的那一刻,他确实感到高兴和兴奋,但这转瞬即逝,最终那些事情并不能让他真正意识到自己已经躲过了那场宿命的泥石流,站在山峰之巅。

用《英文方书法入门》教材和描图纸练习书法,1994年,©徐冰工作室

“其实对我来说,真正给我带来生活乐趣的是,我可以不受打扰,专注地完美地做我想做的事情。有些事情是可以推向无限的。”徐兵说道。一张纸,一支笔,一杯咖啡,没有人限制他,没有人控制他,看他的思想能前进到什么程度。 “这完全取决于我,我不能依赖任何人。当我达到我认为‘还行’的水平时,我会有一点‘高光时刻’的感觉。”

这个世界上,总有一些人怀着一种孤独的理想主义生活。即使他们背负着强烈的命运感,他们仍然在寻找内心的满足。徐冰口中的“高光时刻”代表着一种心灵的满足,仿佛发现了什么。也许它在世上没有任何价值和作用,但你却把它视为珍宝,追求它无限的未来美好。 。

现实暂时隔离了我们,但徐冰在纽约的工作室,以及世界各地的艺术家,仍在思考更永恒的事情。

撰稿:薛晓伟 摄影:徐宏 制片人 摄影:孙瑞祥

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.quanrida.com/html/tiyuwenda/9457.html